台帳づくりは、夜に事務所へ戻ってからの根気仕事ではありません。

現場でシャッターを切った瞬間から、写真は自動で読み取られ、工程や部位の順番に沿って整列し、説明文まで下書きされる時代に入っています。

結論から言えば、撮影の“やり方”を少し整え、AIが解釈しやすい写真を継続的に与えるだけで、台帳業務は撮影とほぼ同時に終わったも同然の状態になります。

あなたの会社で、台帳に費やしている時間が月にどれくらいあるかを思い浮かべてみてください。

それが半分、いや八割以上減るとしたら、空いた時間でどんな前倒しができるでしょうか。

台帳が短時間で仕上がる理由──AIが写真と黒板情報を解釈して並び替える仕組み

写真の中には、黒板に記された工事名や撮影日時、部位、内容のほか、写り込んだ対象物の形や質感といった“手がかり”が詰まっています。

AIはその手がかりから「これはどの工程の、どの部位の、どの順番に置くべき写真か」を推定します。

推定結果はあらかじめ用意した台帳テンプレートへ反映され、文字の転記や注釈の叩き台も自動で整います。

従来、人が手作業で行っていたフォルダ分類、ファイル命名、並び替え、説明文の作成といった後工程は、確認と微修正に変わります。

つまり、台帳業務の“本体”が撮影の直後に前倒しで完了していくのです。

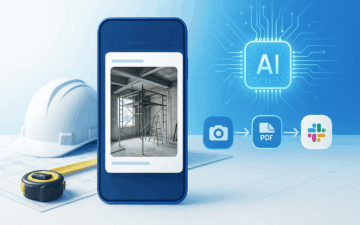

撮るだけで台帳まで到達するクラウド型アプリとは──撮影から自動整列・PDF化までの流れ

まずイメージしてほしいのは、撮影を終えた写真がスマホからクラウドに上がった瞬間、数分で時系列と部位別に整い、台帳のレイアウトに配置される流れです。

現場は撮るだけ、事務所は“でき上がっていく画面”を眺めながら不足の指示を返すだけで、最終的なPDFの出力まで滑らかに到達します。

こうした体験を提供する代表例として、撮影そのものを“完了の合図”に近づける設計のクラウド型台帳アプリがあります。

例えばCheezは、撮影後の自動整列と台帳レイアウトの自動配置を組み合わせ、短時間で納品形の下書きまで持っていく思想が徹底しています。

固有名詞を知らなくても、やっていることは“撮ったら勝手に整う”という極めてシンプルな価値です。

写真の置き場所と順番を自動で決める「写真仕分けAI」とは──国内現場データに基づく判定ロジック

次に押さえたいのが“仕分け”です。

写真仕分けAIは、入ってきた写真を自動で見分け、正しいフォルダと正しい順番に置きます。

黒板の表記ゆれや日本独特の電子納品の作法に対応するには、国内の現場写真で長年鍛えられた学習データが効いてきます。

代表例として蔵衛門の「仕分けAI」は、国内の工事写真文化に根差した判定ロジックを持ち、現場の黒板運用に初日から馴染みやすいのが特徴です。

結果として“台帳の前段階”でほとんどが整い、あとから並べ直す負担が激減します。

撮り忘れを物理的に減らす撮影支援とは──固定フレームで構図と順番をガイド

最後のピースは“撮り忘れ防止”です。

AIが力を発揮するには、似た構図・似た距離・似た角度の写真が繰り返し集まることが重要です。

そこで役立つのが、撮影中にガイド枠を出して構図と順番を誘導する固定フレームという考え方です。

必要なショットを埋めないと次へ進みにくい設計にすると、現場の“うっかり”が目に見えて減ります。

例えばSeasideSoftの製品群では、固定フレームで構図を揃えつつ、取り込みから黒板情報の整備、台帳出力までをひと続きの“型”として案内してくれます。

固定フレームは地味に見えますが、AIの読み取り精度と監査時の説明のしやすさを同時に押し上げる要の機能です。

導入後の一日がどう変わるか──撮影→確認→追撮→納品までがその場で回る体験

朝いちで撮影した写真は、昼前にはクラウド上で工程順に整っています。

監督は“台帳を作る前のビュー”を見ながら、不足しているアングルをチャットで指示できます。

現場は休憩がてら一枚追撮し、すぐに反映された画面を見てOKをもらいます。

夕方の撮影が終わるころには、台帳の下書きはほぼ完成しており、夜は最終確認と出力だけ。

事務所に戻ってからの並び替えやテキスト起こしに追われる日々は、過去のものになります。

操作感が不安なら、九十秒程度の短いハウツー動画をチームで一度見ておくと、現場の抵抗感が目に見えて下がります。

初週で結果を出す最短ルート──まず一現場で“撮影の型”を統一し、三日でPDF出力まで到達する

最初の週は、対象現場を一件に絞るのが正解です。

初日に“撮るべき順番と構図”を一枚紙にまとめて共有し、固定フレームのガイドに従って撮ることを徹底します。

二日目は自動仕分けの画面を見ながら、部位名や命名のゆれを自社流に調整します。

三日目に試作台帳をPDFで出し、監理者の目線で可読性をチェックします。

四日目以降は、出力前に未撮影の必須ショットを洗い出し、追撮で埋めて納品という流れに切り替えます。

ここで実感してほしいのは、失敗の“後処理”が減ること以上に、失敗の“未然防止”が増えることです。

数字で確認する導入効果と再現性──削減率・学習データ量・現場適合性をどう見るか

意思決定には数字が必要です。

撮影を起点に台帳まで自走させるクラウド型の流れは、現場実証で台帳作成時間の大幅削減が報告されています。

官公庁の事例ページでも、同種のワークフローによって大幅な時間短縮が示されています。

写真仕分けAIの分野では、国内の工事写真を長年蓄積した学習データに基づく数値が公表され、現場の黒板運用や電子納品の基準に合致しやすいことが裏づけられています。

これらは単なる宣伝ではなく、稟議や社内合意でそのまま引用できる“根拠”として機能します。

失敗しないための下ごしらえ──フォルダと命名の再設計、権限と情報保護のルールづくり

最も多いつまずきは、新しい仕組みに旧来のフォルダ構成や命名規則をそのまま載せようとすることです。

新しい棚に古いラベルを貼れば、AIの判断と人の癖が噛み合わず、手直しが増えます。

最初の一週間は“新ルールのみ”で対象現場を走らせ、成功体験を標準として固めるほうが、全体最適に早く到達します。

あわせて、顔や表札などの個人情報の写り込み、現場住所が特定される外観写真の扱い、外部共有リンクの権限設定など、情報保護のルールを事前に決めておくと安心です。

公共工事や官公庁案件では、電子納品の項目設定や黒板フォーマットを先に整えると、導入後の手戻りがほぼ消えます。

自社に合う“型”の見極め方──撮影がバラバラな現場と、型が回っている現場での最適解は違う

現場の成熟度によって、優先順位は変わります。

撮影の型がまだバラバラで撮り忘れが多いなら、固定フレームのように構図と順番を誘導する仕組みを先に定着させるのが効果的です。

すでに撮影の型が回っているなら、クラウドでの即時整列と台帳の自動配置を主役に据え、撮った瞬間から“でき上がっていく画面”を皆で見る運用へ移行すると、効果が雪だるま式に大きくなります。

国内の現場写真で鍛えられた写真仕分けAIは、日本独自の黒板文化や表記の揺れを受け止めやすく、初期教育の負担を抑えたい会社と相性が良いはずです。

まとめと次の一歩──三日間の小さな実験が、来月の台帳時間を変える

撮影という最前線の行為をトリガーに、仕分け、注釈、レイアウト、PDF化、共有までが自動で前進していく。

これが、台帳を“後始末”から“撮影と同時に整うもの”へ変える核心です。

撮るだけで台帳まで到達するクラウド型の流れを軸に、写真の置き場所と順番を決める仕分けAI、そして撮り忘れを防ぐ固定フレームという三つの仕組みを、現場の作法に合わせて素直に並べてください。

今日、撮るべき順番と構図を一枚紙にして、来週、一現場だけで三日間の小さな実験を回してみる。

たったそれだけで、来月の台帳時間の使い方が変わり、現場のメンバーの表情も変わります。

約25年間、建設・リフォーム業界に在籍。不動産業界にも精通。現在は、これまでの経験と知識を活かしつつAIを用いて業界の活性化に取り組んでいる。

この記事へのコメントはありません。