現場の忙しさは“作業”そのものより、“誰が次に何をするか”が行き先不明になる瞬間に生まれます。

床材の型番照会を忘れ、近隣挨拶の印刷が遅れ、施主への最終確認が当日朝の電話になる。

こうした小さな取りこぼしは、1件あたり数十分の手戻りに見えても、案件が重なれば粗利に直撃します。

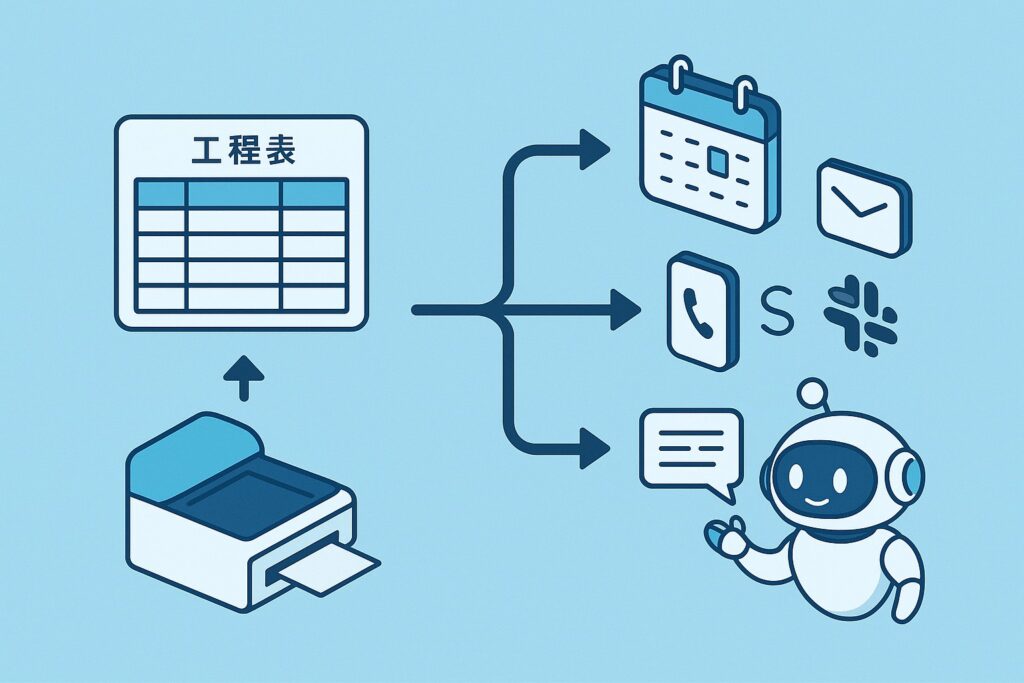

結論から言えば、工程表の更新をトリガーに、期日逆算でリマインドと定型連絡を自動化すれば、その“行き先不明時間”をほぼ消せます。

しかも、ExcelやスプレッドシートとGoogleカレンダー、そしてZapierやMake、それにChatGPTの下書き生成があれば、特別な開発なしで今日から始められます。

では、なぜそれが必要で、どのように実装し、どれほど効くのか。

国内外の最新動向と、現場に即した設計例を交えて説明します。

なぜ今、期日逆算の自動化が必須なのか

建設業では“人が催促役を兼ねる”文化が根強く、同じ人が段取りと作業と連絡の三役を背負いがちです。

ところが生産性に関する近年の調査では、現場のパフォーマンスを安定的に上げられている企業はむしろ少なく、人的リソースのムダが依然として課題であることが確認されています。

FMIの最新レポートでも、労務生産性の維持・向上は広範な企業にとって未達のテーマであることが示され、非付加価値時間の削減が利益に直結する構造は変わっていないと読み取れます。

要するに、催促と連絡の“人任せ”をやめるだけで、可処分時間が即座に戻ってくるのです。

そう考えると、工程表を眺める時間を減らし、必要な人に必要なタイミングで“具体的な行動指示”が自動で届く仕組みに置き換えるのは、コスト削減というより“時間の再配分”です。

あなたの会社では、誰がこの再配分を設計していますか。

海外SaaSの潮流から学べること

先進SaaSの方向性は共通しています。

BuildPassはワークフローに“待機ステップ”や“時間ベースのトリガー”を備え、作業の合間の現実的な時間経過まで設計できるようにしました。

これは、承認を夜間に回して翌朝リマインドするといった“現場の生活リズム”を道具側が理解しているということです。

さらにスケジューラでは、AI補助と割り当ての一元化、予定の衝突検出を打ち出し、工程変更と通知の連動を当たり前にしています。ここから言えるのは、工程の変更は“通知条件の自動変更”とセットでなければ運用負荷が増えるだけだ、ということです。

Procoreは“誰に何がいつメールで飛ぶか”をFAQレベルで具体的に公開し、承認系タスクの自動フォローをシステム標準にしています。

自動メールの粒度が明確だからこそ、社内の役割分担にすばやく落とし込めます。

Autodesk Construction Cloudは、特定フォルダへのアップロードを引き金にレビューを自動開始する仕組みを提供し、ドキュメント運用そのものをアクションの起点にします。

近隣挨拶状の最新版PDFをフォルダへ置けば、自動で承認と配布が回る。図面世界の厳格さを、一般文書の連絡フローへ輸入する考え方は、ミスの多発ポイントを一気に減らします。

スプレッドシート×Googleカレンダー×オートメーションで作る“最小構成”

海外SaaSに丸ごと乗り換えなくても、社内の最小構成で十分に戦えます。

実装の骨格は単純です。

案件ごとにスプレッドシートの行を用意し、着工日、検収日、主要資材の納品指定日を入れる。

そこから“営業日”で逆算した日付を、問い合わせや印刷やSMS送信の予定に変換する。

Google Apps ScriptやZapier、Makeを使えば、これらの予定をGoogleカレンダーへ自動登録し、GmailやSlack、LINE WORKSへ定型文を添えて通知できます。

日本語の丁寧な解説記事や動画も充実してきましたから、非エンジニアでも一週間あれば原型を動かせます。

ちなみに“営業日”という言葉は土日や祝日を除いた日数を指し、Excelやスプレッドシートでは対応する関数を使って自動計算ができます。

これを“5営業日前”といった表現に落とし込むだけで、床材の型番照会や見積確認のタイミングが機械的に決まります。

関数で日付が出たら、その日付をカレンダーに新規予定として追加させる。

たったこれだけで、人の頭から催促作業が消えます。

GASやZapierのレシピは公開事例が多く、トリガー設定や権限付与のポイントも手順化されています。

三つの具体ユースケースを、工程から逆算で仕立てる

第一は「床材納品の5営業日前に型番と数量を問合せる」ケースです。

着工日の列を基準に営業日関数でマイナス5日を算出し、その日付に“業者問い合わせ”予定を自動登録する。

本文はChatGPTに“案件名、型番、必要量、希望納品日”を差し込むテンプレを学習させ、下書きメールを生成させます。

BuildPassの“待機ステップ”の概念を借りるなら、問い合わせ後の2日待機で“未返信フォロー”を自動化すると、返信忘れのリスクはさらに下がります。

第二は「着工3日前に近隣挨拶状の印刷を指示する」ケースです。工程の“着工日”から営業日で3日前を導出し、Googleドライブの最新版テンプレPDFのリンクを本文に差し込んだ予定を自動生成します。

Autodeskの“フォルダに置くと承認が回る”流儀を参考に、挨拶状PDFを“配布物-承認済み”フォルダに入れた瞬間に配布ワークフローを走らせる構えも有効です。

第三は「完了2日前に施主へ最終確認のSMSを送る」ケースです。

工程の“完了予定日”の2日前に、SMS文面の下書きを自動生成し、送信担当者へリマインドします。

Procoreのように“誰に何がいつ通知されるか”の基準を社内ドキュメントに落とし、SMSの送信先と担当交代のルールを明示しておくと、属人化を避けられます。

実装ステップの考え方

ワークフローという言葉は“作業の手順をソフトに覚えさせること”です。

トリガーは“キッカケ”のこと。工程表のセルが更新された、特定フォルダにPDFが入った、日付が来た――いずれもキッカケです。

これに“アクション”を結びます。

メールを作る、予定を入れる、Slackに知らせる、承認を求める。

ZapierやMakeは、このキッカケとアクションを線でつなぐための道具です。GASは自社仕様の細やかなロジックを追加したいときに使います。

スプレッドシートは“中間の記録台帳”として機能し、変更履歴や責任の所在を見える化します。

こう整理しておくと、個々の機能名やボタンに惑わされず、設計全体のシンプルさを保てます。

どれくらい効くのか――数字で腹落ちさせる

一般に、段取りと連絡の取りこぼし対応には、一回あたり数十分の再調整が必要です。

素材の照会忘れで半日ズレることも珍しくありません。

FMIの調査群が示す通り、施工現場の生産性は管理の質に強く依存し、非付加価値な時間の積み重ねが利益を削っていきます。

もし一日あたり三つの“人力催促”を自動化し、一件あたり平均十五分を削れたと仮定すると、現場二つで月間約三十時間が戻ります。

その時間を“次の入札準備”や“是正の先回り”へ回せば、売上と粗利の双方に効くのは直感的でしょう。

もちろん数字は会社ごとに違いますが、“催促の肩代わり”が定量的に効くのは間違いありません。

リスクと落とし穴――最初に決めておくべき約束事

自動化は“間違いの自動化”にならないよう設計します。

祝日判定を誤ると、5営業日前が実質4日に短縮されることがあります。

スプレッドシートの祝日表は年初に整え、社内カレンダーと同期させます。

担当者交代の運用も重要です。

Procoreのように“誰に何がいつ通知されるか”を明文化し、退職や休暇時の自動引き継ぎをZapierやMake側でルール化しておきます。

PDFの版管理はAutodeskの“フォルダ=意味のある動線”という考えが役立ち、最新版以外を配布に使えないよう保護すると事故が激減します。

まとめ――小さく作って先に回す

ここまでの話を一言で言えば、工程表の“棒”を見張るのではなく、棒の動きから“次の具体行動”を自動で呼び出すという転換です。

BuildPassやProcore、Autodeskが提示する設計思想は、自社の最小構成でも十分まねできます。

スプレッドシートとGoogleカレンダーに、ZapierやMake、必要に応じてGAS、そしてChatGPTによる文面の下書きを足すだけです。

まずは三つのユースケース――床材の型番照会、近隣挨拶の印刷、施主の最終確認――を“営業日逆算の予定”として生やし、翌週の現場で回してみてください。

うまく回ったら次のトリガーを一つ増やす。

その繰り返しが、現場のストレスを静かに消していきます。

約25年間、建設・リフォーム業界に在籍。不動産業界にも精通。現在は、これまでの経験と知識を活かしつつAIを用いて業界の活性化に取り組んでいる。

この記事へのコメントはありません。